La elaboración del vino en época romana

El cultivo de la vid y la producción de vino en Molvízar se remontan al periodo romano. Uno de los enclaves más representativos es la villa de Loma de Ceres, activa entre los siglos I a.C. y IV d.C., con una ocupación más intensa entre finales del siglo I y principios del IV d.C.

Según los tratados agronómicos de autores como Columela, una casa-lagar debía situarse en la ladera media de una colina, orientada al sur, lejos de hondonadas que impidieran la circulación del aire o zonas altas expuestas a los vientos. También se valoraba la cercanía al mar, a un curso de agua y a una ciudad.

Loma de Ceres reunía todas estas condiciones: ubicada en una colina orientada al sur, con el mar a menos de 5 km, cercana al Barranco de Ítrabo, que hasta fechas recientes llevaba agua casi todo el año, y próxima a la ciudad romana de Sexi (actual Almuñécar).

La vid cultivada en la Bética era del tipo arbustivo, sin necesidad de soporte, muy apreciada según Columela. Este modelo se conserva aún en los viñedos tradicionales de Molvízar. Se plantaba en hoyos o zanjas, con dos leños por cavidad, y se trabajaba con un gancho bífido. La cava se realizaba mensualmente entre marzo y octubre.

Una vez envasado, el vino se transportaba para su comercialización. La vía natural sería el Barranco de Ítrabo, navegable con barcazas si su caudal lo permitía. En su defecto, las ánforas se trasladaban por carretas o a lomos de animales.

El vino desde el Reino Nazarí hasta el siglo XVI

La escasez documental entre los siglos IV y XIII dificulta conocer la continuidad del cultivo de la vid en la zona. Sin embargo, no hay indicios concluyentes de su abandono.

Las primeras menciones a Mulbizar aparecen entre los siglos XIII y XIV, cuando era una alquería perteneciente a la Taha de Salobreña, en la Cora de Elvira. Fuentes nazaríes destacan el cultivo de la vid en Almuñécar, famosa por sus uvas pasas (zebib almunakkabi), y en otras zonas del reino granadino, lo que permite suponer que el viñedo estaba presente en Molvízar.

Tras la conquista castellana de 1489, los vecinos de Molvízar, Lobres y Pataura presentaron una queja a los Reyes Católicos por la expropiación de sus tierras, quedándoles solo sus casas y viñas. Este hecho refleja la existencia de viñedos y su escasa valoración frente a los cultivos cerealísticos, más útiles para alimentar a las tropas castellanas y ejercer control sobre la población mudéjar.

El vino, sin embargo, era fundamental para el consumo militar y la liturgia cristiana. Por tanto, es probable que se siguiera produciendo en pequeñas cantidades. Zonas como Jubrite y Taramay ya eran reconocidas por su cultivo vitícola.

Siglo XVII: consolidación del viñedo

Este siglo está marcado por la repoblación tras la sublevación morisca (1568–1571). La expulsión de los moriscos trajo consigo el reparto de tierras entre repobladores castellanos, documentado en el Apeo de Loaisa.

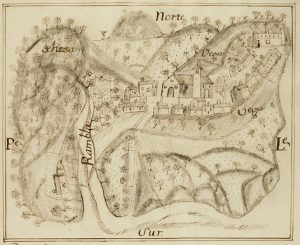

Antes de la guerra, Molvízar contaba con 70 vecinos moriscos, sin cristianos viejos, y con infraestructuras como molinos, lagar, iglesia, mezquita y un fuerte. Tras la repoblación, se asentaron 27 nuevos vecinos, un cura y un sacristán.

Las tierras se dividieron en 36 suertes, repartidas de forma desigual. Los repobladores no podían modificar los cultivos durante 25 años. Esto implicó que las viñas se conservaran, y su cultivo se mantuvo hasta que las restricciones desaparecieron (1625–1650), momento en el cual el viñedo se expandió significativamente.

Entre 1572 y 1752, la superficie cultivada de vid pasó de 67 a 182 hectáreas, duplicándose en algo más de un siglo. Lamentablemente, no se conservan datos precisos sobre qué tierras fueron transformadas ni qué cultivos existían antes.

Siglo XVIII: auge vitícola y documentación precisa

Este siglo comienza con un litigio de lindes con Lobres y continúa con la adquisición por parte del concejo de las tierras de realengo en 1744. Gracias al Catastro de Ensenada (1752) conocemos con detalle los cultivos de la época.

En 1752, Molvízar contaba con 1146 habitantes y una economía agrícola destacada. Existían un molino de aceite, otro de harina, un lagar y una fábrica de jabón. La Compañía de Jesús, con propiedades en el municipio, tenía su propio lagar y bodegas de aceite y vino.

El viñedo ocupaba 182 hectáreas (570 obradas), de las cuales unas 100 eran propiedad de la Compañía. Más de 50 vecinos solo cultivaban viña. El destino de la producción seguía siendo el vino, las pasas y la uva de mesa.

En 1767, los jesuitas fueron expulsados. Aunque su presencia en Molvízar era mínima, sus propiedades probablemente pasaron a manos privadas durante las desamortizaciones del siglo XIX.

Siglo XIX: apogeo, crisis y reconversión

1800–1850

Durante la Guerra de la Independencia, guerrilleros como “Caridad” consumían vino molviceño. En 1827, Miñano calificó los vinos de Molvízar como “muy celebrados”. En 1846, el Ayuntamiento reconocía la vid como principal cosecha. Madoz confirmó este dato, añadiendo higos, trigo y maíz a los productos destacados.

1851–1899

Esta segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por las enfermedades de la vid:

- 1852–1857: gangrena en las cepas.

- 1858: aparición del oidium o ceniza.

- 1864, 1869, 1878: malas cosechas.

- 1876: tormenta en los majuelos de Jubrite.

- 1880: ataque combinado de filoxera y ceniza, que devastó las viñas.

Se comenzó entonces a plantar vides americanas, resistentes a la filoxera. La superficie vitícola se redujo drásticamente: en 1853 se registraron unas 140 hectáreas (297 obradas para vino y 141 para verdeo). Este declive también estuvo influido por el aumento de población y el cambio hacia cultivos de subsistencia como el trigo, maíz y legumbres. A medida que las viñas enfermas desaparecían, muchas no se replantaban, y el paisaje agrícola de Molvízar fue cambiando.

No hay respuestas aún